かつての4スト250ccオフローダーの雄、ホンダXR250Rにもさすがに販売中止の部品が目立ってきました。修理というよりもレストア的な作業が必要になってきています。

リアサスペンション周りのメンテナンスでも、消耗品などはまだ困らないですが、シャフトなどの構成部品は既に手に入らなくなっています。

性能の良い純正サスペンションなので、非分解のシャフトを再メッキして再利用することに。

再メッキが終わったシャフト。結構な錆が出ていましたが綺麗に治りました。

全てのパーツを綺麗に洗浄して組み直します。

非分解な個所故にサービスマニュアルやパーツリストには構成部品の資料が載っていないので、分解時の記録を確認しながら作業します。

スイングアームやサスペンションリンク周りも一緒にメンテナンス。

フロントサスペンション周りもオーバーホール。部品として入手不可になると痛いのがアウターチューブです。内面の摺動部が減ってしまうと性能が維持出来なくなるので、古いバイクほどオイル交換の頻度は上げたほうが良いですね。

一通り足回りはシャキッとなりました。

なるべく良い状態を維持するためには、時々サスペンションを十分にストロークさせて、外部に露出している摺動面の油膜が切れないようにする事です。オイルは少しづつでも蒸発してしまうので、メッキ部の錆や、ラバーシールの摩擦抵抗の増大に繋がってしまいます。

ホンダCBR600RRのエンジン始動不良の修理です。

時々エンジンが掛からなくなり、とうとう完全にアウトという状態でのお預かり。

セルモーターは回るが、プラグに火が飛ばないという良くありがちな状況です。

この手の修理の場合、点検の手順がメーカーのサービスマニュアルにありますが、

手順の最終段階で「イグナイターユニットの交換」にて完結する場合が殆どに

なっています。

イグナイターは複雑な電子部品なので、直接テスターで抵抗を測るなどでは

判定が難しく、イグナイター以外の原因を排除して行く消去法になっていますが、

ここで一つでも判断を間違えて新品のイグナイターに手を出してしまうと、

プラグの火は非情にも飛ぶこと無く、非常に高額なイグナイターが一瞬で店の

不良在庫になるという痛い状況になりかねないので、原因の切り分けには特に

特に慎重になります。

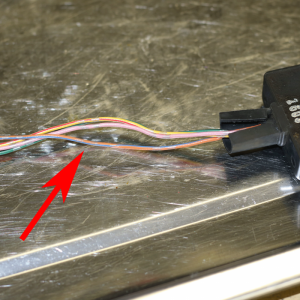

車体から外したイモビライザーのアンテナです。

今回はほぼ原因が特定できたのでこのまま交換でもよかったのですが、

確認の為ハーネスの保護チューブを外して、リード線を点検してみました。

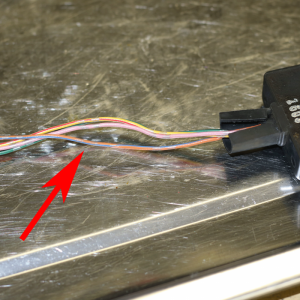

目視ではどう見ても異常無しですが、矢印のリード線だけは手応えが違って

いたので・・・

カッターでリード線の皮膜を切るとこのように中でスッパリ切れていました。

特に無理が掛かっていたようには見えなかったので意外です。

部品自体の交換は必要無しと判断して半田とリード線でハーネス修理しました。

以前にカワサキの新車の修理で同じような事があったので製造上の問題かも

しれませんが、いずれにしてもハイリスクなイグナイターの交換にならずに

済みホッとしました。

これまた先のエントリで触れた現行のCBR125Rです。

新車から一年間、走行13000kmでのステアリングヘッドベアリングです。

オーナーが初心者なので気づかなかったようですが、バイクを少し押し歩いた

だけでも相当な違和感が出ていました。

不具合を指摘させてもらって分解したこの状態は、想像よりも悪くてオドロキです。

キズを確認する為に綺麗にしましたが、グリスは多すぎるぐらい塗布されていまし

た。

ステムナットの締まりは緩いぐらいでしたが、最初はどうだったのかは不明です。

このベアリングには2つの不具合があって、一つは軌道面の深い損傷、もう一つ

はボールピッチ間にあるちょっと極端な錆び(腐食)です。

興味深いのはこの錆びが綺麗にボールピッチ間にあることです。

これは年間走行距離13000kmという「使用中」に発生したとはちょっと

考えにくく、製造後から納車までにこうなってしまった可能性の方が高そう

です・・・

ベアリングなどの損傷形態の一つとしてフレッティング コロージョン

というものがあります。

ベアリング本来の回転運動時では無く、静止時に非常に小さな振幅で振動している

場合に起こる摩耗や腐食を伴う損傷の事です。

上記の写真は本家のWikipediaから転載したものですが、良く似てますね。

1930年頃に貨物列車で揺れながら輸送された自動車のホイールベアリングの

損傷が頻発したことから問題視されはじめたらしいですが、スイングアームや

サスペンションリンクのベアリングのように、小さな回転範囲でつかわれる

ベアリングでも(程度の差はあれど)起こる事があります。

スクーターのリヤホイールのセレーション部などに赤い粉が出ていたりするのも

そうですね。

で、このCBR125Rは船に乗って日本へ運ばれているはずです。

そして、フレッティングコロージョンは輸送中の船のエンジンによる振動でも

起こる事があるそうです・・・

・・・確かに、車種によってステムベアリングの寿命が早い遅いはありますが、

昭和の時代からバイクを弄っている者にとっては、最新のモデルで、しかも

上記の使用状況でのこの状態は、Made in JAPAN じゃないから?って

思いたくなりますよね。

Page 1 of 10 1 2 3 4 ... 10 »